Weitere vergangene Programme

Hudba! Tänzerisch aus Tschechien in die Welt

Die Moldau ist nur 430 Kilometer und als Musikstück etwa zwölf Minuten lang. Trotzdem ist sie weltberühmt. Das gilt auch…

Alexander Glasunow

Alexander Glasunow war ein Meister der raffinierten Orchestrierung. Noch erfreulicher für sein Publikum war und ist, dass seine Musik höchst…

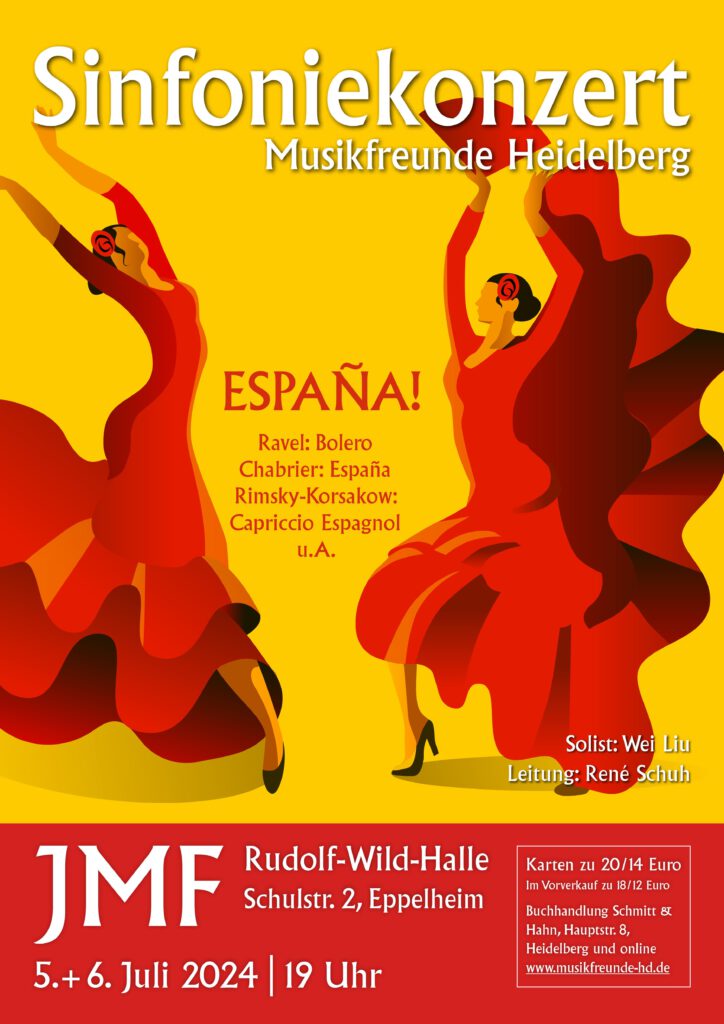

España!

„España“ lautet der Titel der Rhapsody von Emmanuel Chabrier. Der wiederum gibt das Reiseland der Musikfreunde Heidelberg vor. Mit ihrem…

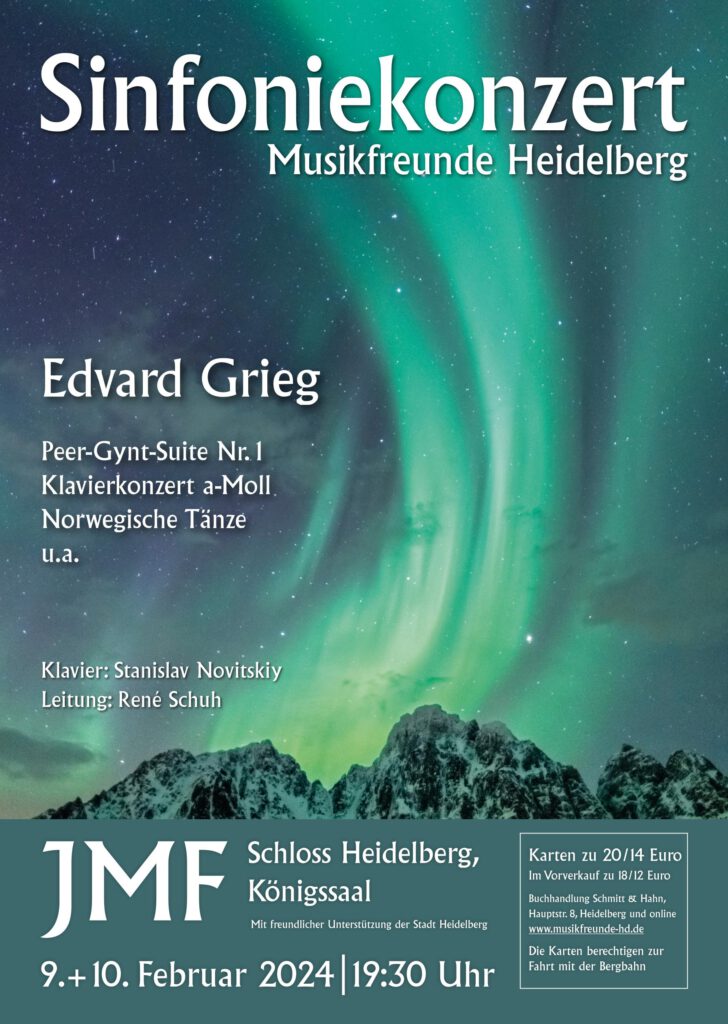

Sagenhafter Abend mit der Musik von Edvard Grieg

Die Musikfreunde Heidelberg entfesseln auf dem Schloss Trolle, Herbststürme und Springtänze.

Hungarica!

Wehmütig seufzen darf man beim Konzert der Musikfreunde Heidelberg gelegentlich auch. Doch das sind eher Pausen, bis das ungarisch-rumänische Programm…

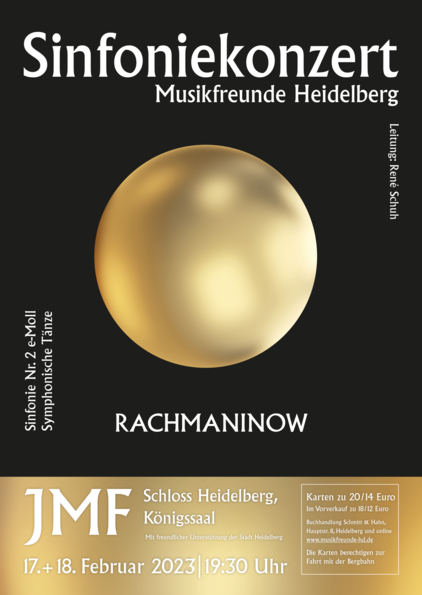

Rachmaninow – ein Leben in sieben Sätzen

Furor, Liebreiz, Zerrissenheit und Harmonie – die Worte reichen nicht aus, was bei den Musikfreunden Heidelberg an Spätromantik zu hören…

Juni 22, 2025

Hudba! Tänzerisch aus Tschechien in die Welt

Februar 14, 2025

Alexander Glasunow

Juli 6, 2024

España!

Februar 12, 2024

Sagenhafter Abend mit der Musik von Edvard Grieg

Juli 9, 2023

Hungarica!

Februar 9, 2023

Rachmaninow – ein Leben in sieben Sätzen

Juli 6, 2022

All Inclusive – Das Beste aus 5 Reisejahren

April 2, 2022

Gershwin

Februar 10, 2020